La fotografia di paesaggio è spesso associata a scenari naturali spettacolari: montagne imponenti, tramonti mozzafiato, distese incontaminate.

Ma non tutta la fotografia di paesaggio deve riguardare esclusivamente la natura.

Che cos’è un paesaggio?

L’Enciclopedia Treccani definisce il paesaggio come:

“Parte di territorio che si abbraccia con lo sguardo da un punto determinato.”

La definizione non parla quindi specificamente di luogo naturale, non specifica se si tratti di un paesaggio naturale o artificiale, ma semplicemente come porzione di territorio che si vede da un certo punto.

Quando parliamo di città, si tende a usare il termine “paesaggio urbano”, ma esistono anche zone intermedie: quei luoghi in cui l’intervento umano ha modificato l’ambiente naturale per renderlo abitabile, dove civiltà e natura coesistono più o meno amichevolmente.

È proprio in questo contesto che si colloca il movimento New Topographics.

New Topographics: un nuovo sguardo sul paesaggio

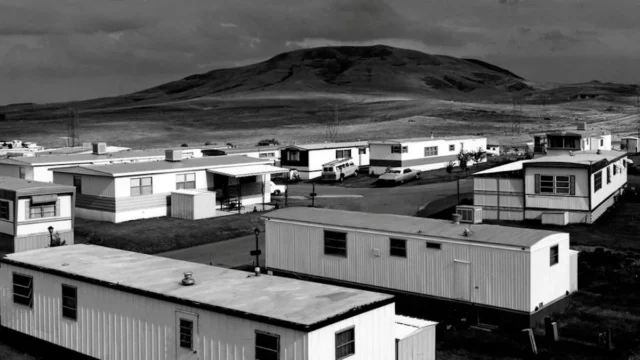

New Topographics: Photographs of a Man-Altered Landscape fu una mostra collettiva curata da William Jenkins, inaugurata nel 1975 al George Eastman House’s International Museum of Photography a Rochester, New York.

La mostra rimase aperta per cinque mesi e riuniva il lavoro di otto giovani fotografi americani, insieme ai coniugi tedeschi Bernd e Hilla Becher, noti per i loro studi fotografici di strutture industriali.

Tutti i fotografi esposero opere in bianco e nero, ad eccezione di Stephen Shore, che lavorò a colori.

L’intento della mostra era ritrarre l’America suburbana e industriale con uno sguardo critico, quasi ironico a volte.

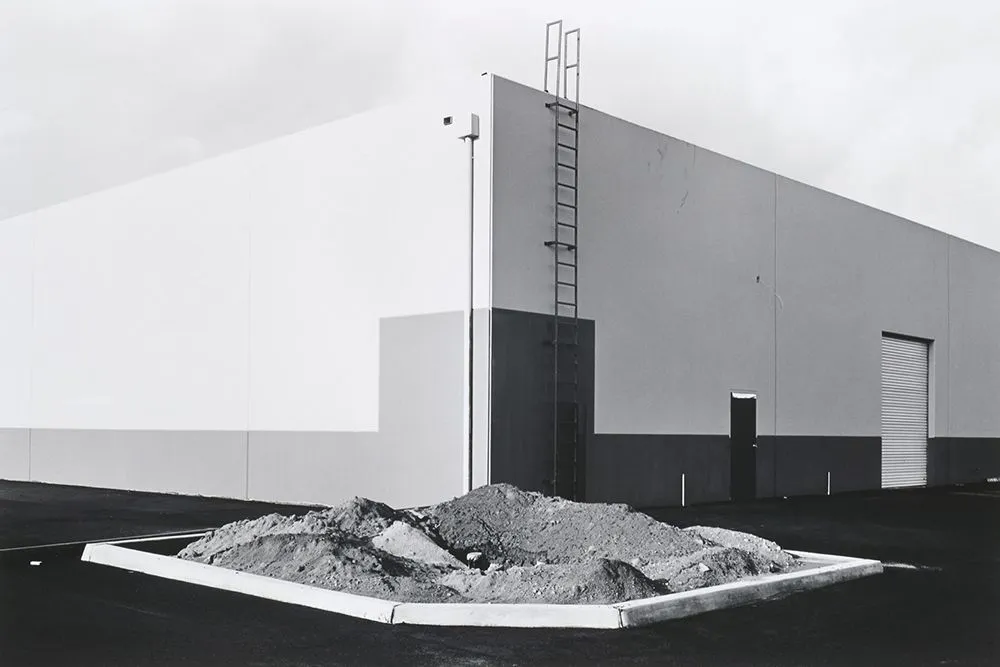

Le fotografie raccontavano la trasformazione delle periferie urbane, spesso in assenza totale di figure umane.

I luoghi appaiono abbandonati, silenziosi.

E proprio questa assenza amplifica la presenza umana indiretta, come suggeriva il fotografo Lewis Baltz:

“Nelle mie foto c’è così tanta presenza del lavoro umano che l’unico posto per le persone, nel mio lavoro, è al posto dello spettatore.”

Molti scatti furono realizzati nel pieno del giorno, in condizioni di luce dura, spesso considerate poco eleganti secondo i canoni fotografici tradizionali.

Invece di restare a casa, questi fotografi scelsero di lavorare proprio in quei momenti, sfidando l’estetica romantica del paesaggio.

All’inizio, le fotografie furono definite noiose, piatte e banali dai visitatori.

Ma è proprio questa neutralità apparente che ci invita a soffermarci, a guardare meglio.

Ci troviamo all’estremo opposto delle foto “shotgun”, quelle che ci colpiscono subito, ma che poi alla fine non ci lasciano nulla.

Cosa ci stanno raccontando invece queste immagini?

Capiamolo meglio analizzando uno degli otto autori della mostra.

Robert Adams: la luce nei luoghi in transizione

Uno degli autori più rappresentativi della mostra è Robert Adams.

Nato nel 1937 in New Jersey, si trasferì in Wisconsin da bambino e successivamente in Colorado, dove visse nella periferia di Denver.

Fin da piccolo sviluppò un forte legame con la natura frequentando gli scout, facendo escursioni con il padre e praticando l’arrampicata in montagna.

Iniziò a fotografare nel 1963, mentre insegnava inglese al Colorado College, materia in cui si era laureato.

Fu Myron Wood, fotografo professionista e vicino di casa, a insegnargli i fondamenti della fotografia.

Adams racconta così i suoi primi approcci fotografici:

“I miei primi sforzi erano nella stessa direzione di Ansel Adams: uscire e togliere dalla vista le strade, l’inquinamento, le periferie, per fotografare solo montagne e fiumi. Ma poi successe una cosa strana. Fotografai l’interstatale e le nuove case alla base delle montagne del Colorado. Ne uscirono immagini che non riuscivo a comprendere del tutto. Potevi fare foto di case a schiera nelle periferie, che in un certo verso sono inumane, ma attraversate da una luce, da un’irradiazione che le salvava. Era un problema complicato. E quindi, interessante.”

Adams comprese che la bellezza non risiede solo nella natura incontaminata, nella stessa natura che Ansel Adams fotografava in maniera così cruda.

Anche case a schiera e strade possono diventare significative, soprattutto quando attraversate da una bella luce.

L’interesse del fotografo si spostò quindi su quei paesaggi ibridi, in cui l’intervento umano non veniva nascosto, ma riconosciuto come parte integrante della scena.

È considerato tuttora il fotografo che ha raccontato la trasformazione del New West americano.

Un nuovo linguaggio del paesaggio

Negli anni ’30, le immagini di Ansel Adams contribuirono a costruire l’immaginario visivo dell’America naturale: paesaggi grandiosi, ma incontaminati, lontani dal mondo urbano.

Robert Adams, che nonostante il cognome non era imparentato con Ansel, propose invece una visione più complessa, più contemporanea.

Non nasconde il “brutto”, ma lo guarda, lo interpreta e lo inserisce nel racconto.

Le sue fotografie, insieme a quelle degli altri fotografi della New Topographics, ci ricordano che anche l’alterazione del territorio fa parte della storia di un luogo.

Che la bellezza può esistere anche nei luoghi marginali, nelle periferie, nelle autostrade illuminate da un sole di mezzogiorno.

Approfondimenti

- Tatì Space – Photography Center:

https://www.tatispace.com/articles/the-new-topographics-movement-capturing-the-man-altered-landscape - Robert Adams: Photographing a “landscape of mistakes”:

https://www.youtube.com/watch?v=XuhxlLv_f2k&ab_channel=SanFranciscoMuseumofModernArt

Tu conoscevi il movimento New Topographics e Robert Adams? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto!