Siamo abituati a vedere continuamente ottimi esempi di street photography: Henri Cartier-Bresson, Robert Frank, Garry Winogrand, e molti altri che hanno definito l’estetica del genere fotografico.

Tuttavia, quasi tutte le loro immagini iconiche sono in bianco e nero.

Eppure, la fotografia a colori esiste da molto prima che diventasse uno standard comune.

Già nel 1861, lo scienziato britannico Thomas Sutton realizza la prima immagine a colori: una fascia scozzese fotografata usando tre filtri (rosso, verde e blu), con una tecnica tricromatica sviluppata da James Clerk Maxwell, fisico scozzese.

Nel 1907, i fratelli Lumière commercializzano l’Autochrome, un procedimento pionieristico basato su granuli di fecola di patate colorata stesi su una lastra di vetro.

L’emulsione fotografica in bianco e nero veniva applicata sopra e una volta sviluppata e invertita, la foto appariva a colori naturali.

Nonostante queste innovazioni, fino agli anni ’30 la fotografia a colori rimaneva complessa, costosa e poco pratica.

La vera svolta arriva nel 1935, con l’introduzione della pellicola Kodachrome da parte di Kodak: più stabile, più accessibile, più adatta anche a un uso quotidiano e commerciale.

Il colore entra così nel mercato di massa.

Tuttavia, molti grandi fotografi continuano a preferire il bianco e nero, considerato più serio, espressivo e “artistico”.

Henri Cartier-Bresson, ad esempio, affermava: “Il colore è per i pittori”, sottolineando la sua avversione per un mezzo che riteneva troppo legato alla moda, alla pubblicità o alle cartoline.

In questo contesto emerge Joel Meyerowitz, nato nel 1938 nel Bronx, a New York.

Dopo aver lavorato come art director in un’agenzia pubblicitaria, nel 1962 decide di dedicarsi completamente alla fotografia.

Influenzato da Robert Frank e Eugène Atget, comincia a scattare per le strade della Grande Mela, inizialmente in bianco e nero.

In un periodo in cui il colore è ancora guardato con sospetto, Meyerowitz sperimenta: cammina spesso con due macchine fotografiche, una con pellicola in bianco e nero e l’altra a colori, scattando la stessa foto con le due macchine, una subito dopo l’altra.

Nel suo libro Where I Find Myself. A Lifetime Retrospective, racconta come metteva poi a confronto le due immagini per capire quale linguaggio corrispondesse meglio al suo modo di vedere il mondo.

Nel 1972, fa la scelta definitiva: passa al colore.

“Ho scelto il colore e ho creduto fortemente nel suo potenziale. Perché non avrei dovuto? Il mondo è a colori.” – Joel Meyerowitz

Questa decisione non è solo tecnica, ma ideologica e culturale: Meyerowitz rifiuta l’idea che il colore sia un linguaggio minore.

Per lui è il linguaggio del presente, della vita reale, e della complessità urbana che ama documentare.

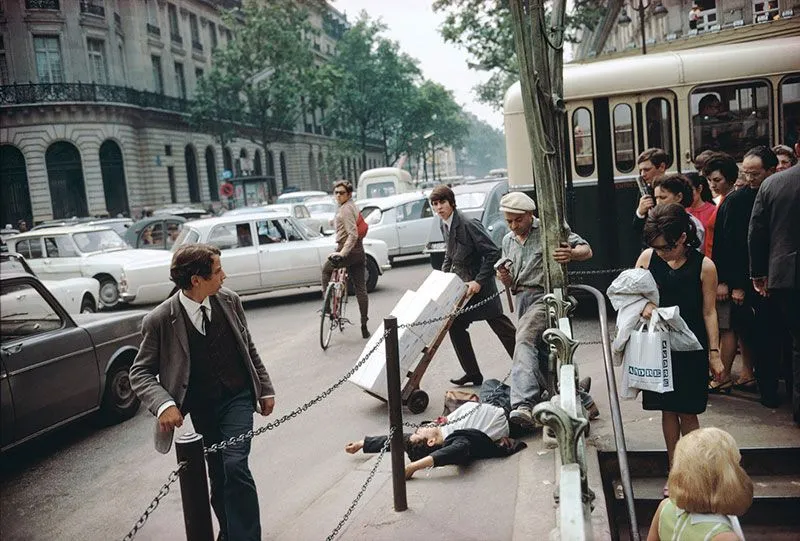

Fallen Man: il potere dell’ambiguità

Durante il suo periodo di transizione dal bianco e nero al colore, nel 1966 Joel Meyerowitz intraprende un viaggio di un anno in Europa a bordo di una Volvo acquistata in Inghilterra.

Si ferma diverse settimane in ogni paese, scattando con passione e continuità.

È proprio a Parigi che realizza una delle sue fotografie più iconiche: “Fallen Man”.

La scena si svolge in strada, all’uscita di una stazione della metropolitana.

- Sulla sinistra, una fila di auto in fila ad un incrocio;

- A destra, una decina di persone che escono o entrano dalla stazione della metro;

- Al centro, un uomo giace a terra con le braccia distese verso l’alto.

Ciò che rende la foto unica è l’attenzione ai dettagli e l’interazione stretta tra i soggetti centrali:

- Un fattorino con un carrello, intento a trasportare delle scatole, passa proprio dietro all’uomo a terra.

- Un operaio che scavalca il corpo con noncuranza, brandendo un martello nella mano destra, si dirige verso un cantiere.

- Una donna in bicicletta si è fermata e guarda indietro, così come un uomo sulla sinistra e tutte le persone sulle scale per la metro, incuriositi da ciò che sta accadendo.

La forza di “Fallen Man” sta nell’aver colto un vero “momento decisivo”, alla maniera di Cartier-Bresson, catturando simultaneamente più azioni e tensioni che si intrecciano in un solo scatto.

Ma l’elemento più potente della fotografia è l’ambiguità:

- Perché quell’uomo è a terra?

- È stato colpito dall’operaio con il martello?

- Da quanto tempo giace lì?

- Perché nessuno interviene?

Questo interrogativo non risolto fa sì che la foto diventi una narrazione aperta, lasciando spazio allo spettatore per riflettere e immaginare.

Spesso, le immagini più potenti sono quelle che pongono domande invece di dare risposte.

Questa ricerca dell’ambiguità e del sospeso è una cifra stilistica ricorrente nel lavoro di Meyerowitz, che preferisce lasciare che il senso emerga lentamente, senza semplificazioni o didascalie forzate.

Cape Light e Aftermath

Uno dei primi grandi lavori a colori presentati da Joel Meyerowitz è sicuramente Cape Light, pubblicato nel 1978.

Tutte le fotografie sono state scattate a Cape Cod, nel Massachusetts, un’area costiera che Meyerowitz trasforma in un soggetto straordinario grazie alla sua attenzione alla luce e alla composizione cromatica.

In questo progetto, le normali attività quotidiane e i paesaggi marittimi diventano quasi magici e intensi, rivelando la potenza della luce naturale e del colore come veri protagonisti dell’immagine.

I momenti tipici della street photography lasciano spazio a un’indagine più lenta e contemplativa, centrata esclusivamente sull’uso del colore e sulla qualità della luce.

Un altro lavoro fondamentale nella carriera di Meyerowitz è Aftermath: World Trade Center Archive, che racconta uno dei più grandi drammi del nuovo millennio.

Già dal 1981, Meyerowitz possiede uno studio che si affaccia sul World Trade Center, con vista sulle Torri Gemelle.

Però, la mattina dell’11 settembre 2001 non era a New York e, a causa delle strade chiuse, non riuscì a rientrare per ben cinque giorni.

Successivamente, riesce comunque ad ottenere un permesso speciale per accedere al sito delle macerie, diventando l’unico fotografo con accesso continuo a Ground Zero.

Per circa nove mesi, documenta quindi con grande sensibilità il luogo del disastro, fotografando le macerie e le persone impegnate nei lavori di recupero e pulizia.

Il progetto, raccolto nel libro Aftermath: World Trade Center Archive, è un elogio non solo a chi ha perso la vita, ma anche a tutte le persone che hanno dedicato energie e sacrifici per ricostruire e onorare la memoria di quell’evento.

Cape Light e Aftermath rappresentano due facce complementari del lavoro di Meyerowitz:

- Da un lato la luce poetica e il colore vibrante della natura e del quotidiano.

- Dall’altro, il racconto visivo del dolore collettivo e della resilienza umana, sempre attraverso una fotografia a colori intensa, mai banale.

Segnalo poi la mostra “Joel Meyerowitz. A Sense of Wonder Fotografie 1962-2022”, che si sta tenendo presso il Museo di Santa Giulia, a Brescia.

A cura di Denis Curti, promossa dal Comune di Brescia, Fondazione Brescia Musei, Alleanza Cultura e in collaborazione con The Joel Meyerowitz Archive.

La mostra è visitabile fino al 24 agosto 2025, il biglietto intero costa 12 euro.

Termino l’articolo con una citazione dello stesso fotografo che condivido pienamente.

Penso che la fotografia sia una ricerca della propria identità di artista e di essere umano – Joel Meyerowitz

Fonti e approfondimenti:

- https://www.riccardoperini.it/joel-meyerowitz/

- https://fotografiaartistica.it/la-fotografia-di-joel-meyerowitz/

- https://gmpphoto.blogspot.com/2019/02/fallen-man-in-paris-1967-iconic-picture.html

Tu conoscevi Joel Meyerowitz? Facci sapere cosa ne pensi nei commenti qui sotto!